France-Soir et ses photographes

-

-

1

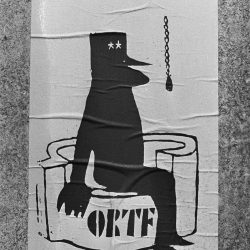

Affiche

© DR / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

12 juin 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

2

Sur le campus de Nanterre

La presse répond alors à une demande d’autant plus forte que la grève engagée par l’ORTF le 17 mai pour « la liberté de l’information » se prolonge jusqu’au 23 juin. Sur les images ont voit des lecteurs avides de nouvelles. On peut toutefois se demander si un cliché pris à Nanterre presque trop beau pour être vrai ne répond pas à une sollicitation du photographe.

© Claude Vignal / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

3 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

3

Rédacteurs de France-Soir qui prennent en charge la vente du journal

En province, la grève n’affecte pas la parution des journaux, tous publiés toutefois sous le contrôle des comités de grève. Rien de tel à Paris où la presse doit, en revanche, compter avec la grève des NMPP (Nouvelles Messageries des Presses Parisiennes). Le journal de Pierre Lazareff qui peut encore se targuer d’être « le seul quotidien français tirant à plus d’un million d’exemplaires », publie parfois jusqu’à quatre éditions par jour durant la crise. Là où L’Humanité peut s’appuyer sur la diffusion militante, France-Soir mobilise comme d’autres quotidiens, ses rédacteurs et ce qui leur reste d’essence dans leurs véhicules personnels.

© DR / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

24 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

4

Rédacteurs de France-Soir qui prennent en charge la vente du journal

En province, la grève n’affecte pas la parution des journaux, tous publiés toutefois sous le contrôle des comités de grève. Rien de tel à Paris où la presse doit, en revanche, compter avec la grève des NMPP (Nouvelles Messageries des Presses Parisiennes). Le journal de Pierre Lazareff qui peut encore se targuer d’être « le seul quotidien français tirant à plus d’un million d’exemplaires », publie parfois jusqu’à quatre éditions par jour durant la crise. Là où L’Humanité peut s’appuyer sur la diffusion militante, France-Soir mobilise comme d’autres quotidiens, ses rédacteurs et ce qui leur reste d’essence dans leurs véhicules personnels.

© DR / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

24 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

5

Grève des Kiosques, France-Soir vendu par les rédacteurs

En province, la grève n’affecte pas la parution des journaux, tous publiés toutefois sous le contrôle des comités de grève. Rien de tel à Paris où la presse doit, en revanche, compter avec la grève des NMPP (Nouvelles Messageries des Presses Parisiennes). Le journal de Pierre Lazareff qui peut encore se targuer d’être « le seul quotidien français tirant à plus d’un million d’exemplaires », publie parfois jusqu’à quatre éditions par jour durant la crise. Là où L’Humanité peut s’appuyer sur la diffusion militante, France-Soir mobilise comme d’autres quotidiens, ses rédacteurs et ce qui leur reste d’essence dans leurs véhicules personnels.

© DR / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

24 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

6

Cohn-Bendit et Jacques Sauvageot au sortir du conseil de discipline

De nombreux photographes s’efforcent d’être au plus près des affrontements du quartier Latin.

© Lapied,Pansu / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

6 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

7

Boulevard Saint-Michel

De nombreux photographes s’efforcent d’être au plus près des affrontements du quartier Latin, non sans quelques risques.

© Jacques Boissay / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

7 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

8

Boulevard Saint-Michel

De nombreux photographes s’efforcent d’être au plus près des affrontements du quartier Latin, non sans quelques risques.

© Boissay, Charlet, Lapied / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

6 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

9

Boulevard Saint-Michel

De nombreux photographes s’efforcent d’être au plus près des affrontements du quartier Latin, non sans quelques risques.

© DR / Fonds France-Soir/BHVP/Roger-Viollet

11 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

10

Quartier Latin

De nombreux photographes s’efforcent d’être au plus près des affrontements du quartier Latin, non sans quelques risques.

© DR / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

23 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

11

Le photographe Jacques Boissay se fait soigner une blessure à la main

De nombreux photographes s’efforcent d’être au plus près des affrontements du quartier Latin, non sans quelques risques.

© DR / Fonds France-Soir/BHVP/Roger-Viollet

6 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

12

Un journaliste de France-Soir

Les journalistes s’inscrivent souvent dans le champ de clichés qui n’avaient pas vocation à saisir leur présence. Mais il est fréquent qu’ils se tirent amicalement le portrait les uns des autres.

© DR / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

24 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

13

Michel Pansu

Les journalistes s’inscrivent souvent dans le champ de clichés qui n’avaient pas vocation à saisir leur présence. Mais il est fréquent qu’ils se tirent amicalement le portrait les uns des autres.

© Boissay, Pansu / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

24 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

14

Le quartier Latin

Les journalistes s’inscrivent souvent dans le champ de clichés qui n’avaient pas vocation à saisir leur présence. Mais il est fréquent qu’ils se tirent amicalement le portrait les uns des autres.

© Boissay,Charlet / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

6 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

15

Le photographe Bernard Charlet

Les journalistes s’inscrivent souvent dans le champ de clichés qui n’avaient pas vocation à saisir leur présence. Mais il est fréquent qu’ils se tirent amicalement le portrait les uns des autres.

© Claude Lechevalier / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

7 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

16

France-Soir, cible de chauffeurs de taxi en grève

De retour au siège du journal, au 100 rue Réaumur … l’un d’eux capte une manifestation du mouvement d’extrême droite Occident qui l’a pris pour cible. D’autres incidents, adviennent lors d’une manifestation de chauffeurs de taxis en grève.

© Serge Trevisani / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

11 juin 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

17

France-Soir, cible de chauffeurs de taxi en grève

De retour au siège du journal, au 100 rue Réaumur … l’un d’eux capte une manifestation du mouvement d’extrême droite Occident qui l’a pris pour cible. D’autres incidents, adviennent lors d’une manifestation de chauffeurs de taxis en grève.

© Serge Trevisani / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

11 juin 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

-

-

18

Photographes de France-Soir

Les clichés auto-centrés sur le journal ou ses photographes, pris avant qu’ils ne soient exposés au feu de l’action ou à son terme, n’ont aucunement vocation à être publiés. Il s’agit de photographies de l’entre soi, pour ne pas dire de famille, qui tranchent avec le reste des images par la connivence et la proximité entre le photographe et son sujet, ailleurs inexistantes. Ils témoignent d’une équipe soudée autour de son journal et de son territoire.

© Claude Lechevalier / Fonds France-Soir / BHVP / Roger-Viollet

7 mai 1968, Négatif souple sur support acétate de cellulose, Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Le mois de mai 1968 relève de ces moments où « en ouvrant son journal, on ne sait pas ce que l’on va y trouver », ce qui selon un grand historien contemporain caractérise une « situation révolutionnaire ».

Les quotidiens, au nombre de 13 à Paris, alors qualifiés de « nationaux », et de 85 en province, suivent d’heure en heure une situation inédite dont, jusqu’au 30 mai, nul ne se hasarderait à prédire l’issue. Les journaux dits « d’opinion » font partie des acteurs qui tentent de peser sur l’évolution du mouvement. Malgré ses sympathies gaullistes non déguisées, France-Soir relève, quant à lui, des journaux dits « d’information ». Une de ses spécificités tient à la place qu’il consacre à la photographie (couvrant parfois jusqu’aux deux tiers de sa surface). Il est alors doté du plus important service photographique de toute la presse quotidienne. Dirigé par Jacques Boissay, celui-ci compte en 1968 23 photographes salariés dont la plupart « couvrent » les événements parisiens, jour après jour.